半鐘

トップページへ 仕組みのページへ戻る

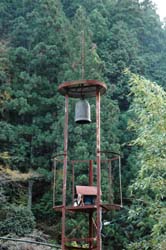

火の見櫓の用途で最重要である火災を住民に知らせるための小型の鐘

本来は寺院で法要の開始などに叩かれたものを流用したと思われる。

寺院の梵鐘(ぼんしょう)の小型ということで「半鐘」という。

江戸時代の火消しの火の見櫓につけられたことから始まった。

素材は一般的には青銅製だが、一部鉄製のものもある。

打鐘法は地区ごとに決まりがあり、葬儀や地区の集会の開始の合図に使うこともあった。

消防体制の変化により半鐘の利用は無くなりサイレンや防災無線に代わっているが、

火の見櫓のシンボルとして位置を変えたりして今も多くの火の見に吊るされている。

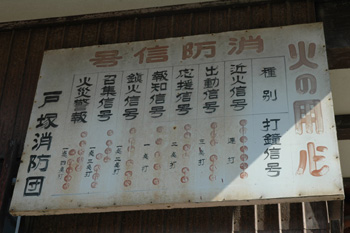

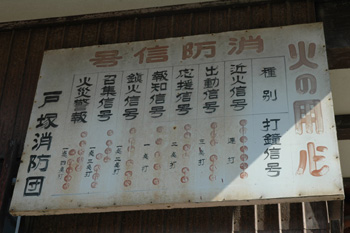

打鐘法(例:一宮市戸塚地区) 明智町大正村

|

| 扶桑町 羽根 |

|

|

|

|

| 八開村 河北 |

小牧市 下小針 |

扶桑町 第三分団 |

岡崎市 橋目町 |

|

|

|

|

| 東栄町 河内 |

稲沢市 今村町 |

稲沢市 西島本町 |

佐織町 西川端 |

|

|

|

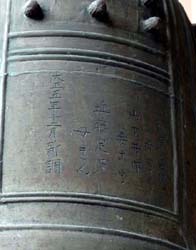

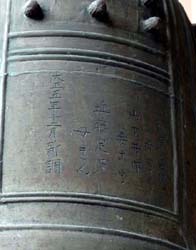

| 設楽町 大正5年3月新調 |

弥富町 森津 昭和2年2月の銘 |

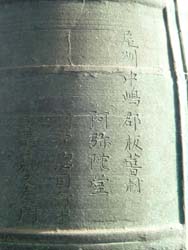

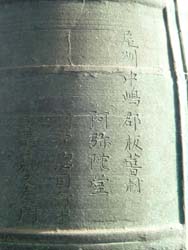

尾州中嶋郡板葺村の銘 |

鉄製

|

|

|

津島市 埋田町 直径50センチ 半鐘というより梵鐘か。

「明治36年9月海東郡津島町字梅田町内付物」の銘あり |

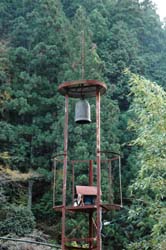

稲沢市 長野

屋根が無く半鐘が二個 |

トップページへ 仕組みのページへ戻る